Billy Elliot the Musical Live

ビリー・エリオット/ミュージカルライブ

イギリス映画 (2014)

ロンドンで2005年5月11日から定期公演が始まり、現在も続いているヒットミュージカルのライヴ映像。ミュージカルは2006年のローレンス・オリヴィエ賞を作品賞を含め4部門で、ブロードウエイ公演では2009年のトニー賞を作品賞を含め10部門など世界で計55の賞を獲得した名作。何と言っても、高い評価の要因は、ストーリーと歌と踊りが高いレベルで融合している上に、ミュージカル史上初めて10-13才の少年が主役として2時間半以上のパフォーマンスを続けるという意表をついた、不可能ともいえる構想にあった。このライヴ映像では、その苛酷さが一層際立っている。2014年9月28日の公演時のライブ映像を多くのカメラとマイクでひろい、同時進行で編集しながら、全英他7ヶ国の映画館で同時上映するという離れ業をやってのけた。出演者にかかったプレッシャーは想像を超える。通常の定期公演なら失敗してもそれで終わりだが、同時上映の後、映画にもなって世界に配信されるので失敗は絶対に許されない。そんな中で、11才のビリー役エリオット・ハンナ(Elliott Hanna)は、タップ、フォーク、クラシック、コンテンポラリーの各ダンスをほぼ完璧にこなし、歌もきっちり歌い、台詞も演技にもミスがない。公演終了後のインタビューで、「最高に気分良かった」「生涯で最高の経験だった」と答えるその爽やかさ。その影には、当然ものすごい練習があった。今まで、オペラを映像化したものはあったが、カメラの動きも画面変換も少なかった。2010年製作のオランダの「シスケ/ミュージカル(Ciske de Rat - de Musical)」も、オペラ的なカメラワークだ。しかし、「ビリー・エリオット」では、俯瞰からクローズアップまで、移動カメラを含め秒単位で映像が切り替わる。その度にマイク音声もスイッチしなければならない。裏方の技術陣にも脱帽せざるをえない。

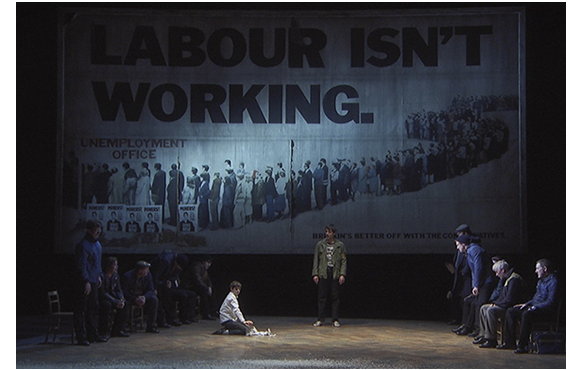

ミュージカルは、1984年3月12日に始まり、翌85年3月3日に終わった有名な全国炭坑労働組合のストライキの1年の流れを追っている。元々、このストライキは戦闘的・独断的なアーサー・スカーギル委員長により、他の労組との連携なく始められたもので、無立孤援のまま最後には降伏状態で終結する。この内容は、映画版の『リトルダンサー(原題は、ビリー・エリオット)』と同じである(映画のミュージカル化なので当たり前だが)。映画と違い屋外シーンがないので、警官隊と炭鉱夫の衝突は控え目で、映画でちょい役だったゲイのマイケル(Zach Atkinson)が活躍し笑いをとっている。ビリーのダンスシーンは映画よりはるかに多く、圧倒される。映画の場合、何テイクもできるし、カメラマジックで上手そうに撮影できるのだが、エリオット・ハンナを見た後で映画版ビリーのジェイミー・ベル(Jamie Bell)を見ると、その下手ぶりが目立ってしまう。映画版では、最後に成人したビリーが「白鳥の湖」のプリンシパルを演ずるが、その代わりとして、クリスマスの夜に、成人となったビリーと2人で「白鳥の湖」を踊る。2014年9月28日の公演時は、特別に歴代のビリー役25人もフィナーレの後に特別出演しているが、クリスマスの夜にエリオット・ハンナと踊るのは、初代ビリー役で現在はコンテンポラリー舞踊団を主宰するマシュー・ボーンの「白鳥の湖」で王子役を務めるリアム・ムーア。心憎い演出である。

エリオット・ハンナは、歴代のビリー役の中で最年少の10才で舞台に立っただけでなく、ルックスも良く、当時4人いたビリー役の中から選ばれただけのことはある。残念ながら12才の誕生日の直前(2015年3月)に現役を退いた。映画が日本公開された時、本編の前にエリオット・ハンナによる舞台裏紹介が流れたが、その中で、バレエの先生役の女性が彼のことを「誰よりも元気なところが いいわ」と訳すべきところ、「元気」→「生意気」ととんでもない誤訳をしていた。原文は「Elliott’s fabulous because he is the cheekiest of the lot.」。このcheekyの第一選択肢は「生意気、厚かましい」だが、第二は「勇気のある、元気な」。「of the lot」が付いているので、ビリー役になる男の子は全員が「生意気」ということになり、実に失礼な話だ。この「エリオット・ハンナは生意気」で変な先入観を抱いて映画の本編を見た人もあるかもしれない。あまりに腹が立ったので敢えてコメントする。

◎遥かに詳しいあらすじと、原作映画『リトル・ダンサー』との関連を解説した特別バージジョンは、以下の2つを、ご覧いただきたい。

→ 第1幕

→ 第2幕

あらすじ

舞台は1984年3月12日、スト開始の指令を今か今かと待っている群衆シーンから始まる。「星は見ている(The Stars Look Down)」の歌の場面だが、途中にビリーの歌が挿入される。ダンスではないが、バランスをとって飛びながらの歌は、なかなかのもの。「もし見捨てられようと、新しい明日を見つけるだろう」「そして立ち止まったら、誇りを持って立ち上がろう」。

場面は変わって、ビリーの家。映画版ほどエキセントリックではない父、より過激な兄、ボケかましがユーモラスな祖母が登場。この祖母は、初代公演時からの役者で、おん年84才。その後にくるのが、映画でもあったボクシング・クラブのシーン。映画と違いマイケルも入っている。組合の幹部でボクシングも教えているジョージとの3人の絡みがとても面白い。

その次がいよいよ、ミセス・ウィルキンソンのバレエ教室。この先生が生徒指導と歌を早口で交互に進めていくのは見事の一語。歌は、「輝こう(Shine)」。バレー教室のシーンは2回あるが、1回目ではビリーは実に下手くそ。参加するか決めてないのに、50ペンス払えと言われ、「じゃあ、来週 持ってきて」。「来週って?」。「また、来るんでしょ?」「冗談だよね。こんな お遊び」。

バレエのせいで、いつもより遅く家に帰ったビリー。祖母の大好物をあげるから、帰りが遅いことを内緒にと迫るが失敗。その後は、祖母が若い頃の自分の行動を懐かしみながら歌う。

次が、「団結だ(Solidarity)」の歌。ピケラインでの警官と炭鉱夫の争議と、バレエ教室でのビリーの進歩を交互に見せる複雑な構成になっている。歌は、「おいタインの田舎者、拝ませてやろうか?」「時間外手当だ、見たいだろ?」。「穢れた金 稼ぎやがって、ロンドン野郎」「お前らがピケ・ラインにいる時、かみさんとヤッてやる」などユーモラス。その間にビリーは、ピルエット(回転ステップ)をマスターし、アティテュード(片足立ち)、フィニッシュの決めポーズと急速に上達。そして最後に父に見つかり外出禁止を言い渡される。この間1~2ヶ月か?

父に𠮟られて落ち込むビリーに、王立バレエ学校でのオーディションを勧める先生。「放課後に ここで」「誰にも内緒よ」と言われたビリーの、「先生、まさか、僕に気があるんじゃ?」で観客はドッと笑う。先生に、次の月曜に「大切なもの」を持ってくるようにと勧められるが…

迷ったビリーは、友達のマイケルの家に。そこではマイケルがお姉さんの服を着て喜んでいる。「オーディション 受けるべきだと思う?」。「僕なら受けない。イカれてると思われる」。「君だって、女の服着てる」。「そりゃ 別だ」。コミカルな応酬が続く。「自己表現しよう(Expressing Your-self)」の歌では、「自己表現して 何が悪い?」「自分らしく なればいい」と2人で踊り、タップもある。この歌は、全体のフィナレーの最後でも歌われる。

励まされたビリーは、先生に会いに行くが、「大切なもの」を誤解してしまい。先生ががっかりしかけたところに、死んだお母さんからの手紙を渡す。「約束してくれる、ビリー」「あなたの行うすべてが、自分らしくあることを」「そして常に誠実であることを」という内容に感動する先生。

いよいよ始まる個人レッスン。ここでも、2ヶ月分の展開を歌と踊りのシーンで上手にまとめている。歌は、「ブギこそ 生きがい(Born To Boogie)」。「音楽が流れたら、魂が揺すぶられ、足が自然と動き出す」と誘われたビリーが、踊る楽しみを自覚する重要な場面。

第一幕の最後は圧巻だ。警官隊に囲まれ、逃げる相談をしているスト仲間を前に、ビリーはなかなか家を出られない。そこに、オーディションに間に合わなくなってしまったと怒り心頭の先生が押しかけてくる。こっそりバレエの練習をしてきたこともバレ、ビリーは崖っぷちに追い込まれる。バレエが禁止されたビリーによる体当たりの「怒りのダンス(Angry Dance)」が4分にわたって続く。これに感動しない観客はいないだろう。

第二幕は、クリスマスのパーティーのシーンから始まる。歌われるのは「メリー・クリスマス、マギー・サッチャー(Merry Christmas Maggie Thatcher)」。「メリー・クリスマス、マギー・サッチャー。今日はお祝いだ」「これで、死に一歩近づいたから」。内容は辛口だが、楽しく盛り上がる。

パーティの最後に、ビリーの父が歌う民謡「地下深くに(Deep Into The Ground)」は、しっとりとした曲だ。「俺にも若い頃があった」「豊かでワクワクするような将来も考えた」「しかし15の誕生日、俺は組合費を納めた」「そして、地下深くに送り込まれた」。本人の実体験に近い悲しい現実を歌っている。

それが終わって誰もいなくなる。マイケルのビリーへの片思いの愛があらわになる場面だ。前半は映画と台詞も似ている。ビリーの手をコートに入れるマイケル。「何するんだ?」。「手が温まるだろ」。「オカマなのか?」。これに対し、後半のバレエを教えろと迫るシーンは実にコミカルだ。マイケルへの大きな拍手が2度。

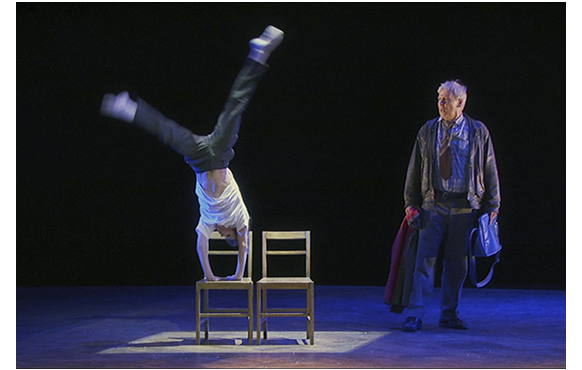

その後に、現在のビリーと未来のビリーとの不思議なクラシック・バレエ。夢なのか、希望なのか? 「白鳥の湖」をペアで踊る子供と大人のビリー。息の合ったバレエも素晴らしいし、それを移動しながら撮影するカメラワークも、観客のいる舞台上で「どうやって?」と思わせる。ビリーが背中をロープで吊るされ、空中を自由に飛び回るシーンは幻想的で息をのむ。

それを見ていた父は、ビリーの才能に気付き、バレエの先生の家に相談に行く。しかし、先生の「私は敵じゃないの、エリオットさん。私達は同志なの。だから、声をかけて」の呼びかけにも、感謝はするが、自分で何とかすると頑なだ。そして、金を稼ごうと、スト破りに加わり入鉱しようとする。ここも映画とそっくり。必死で止めに入る兄。そこで父が歌う「きっとスターになれる(He Could Be a Star)」。スト仲間がオーディション+旅費をカンパすることになるがとても足りない。そこにスト破りが登場し、お金を寄付してくれる。映画版と全く違う展開だ。ここで日本語訳で気に食わなかったのは、ジョージが「ボクシングしとっても、パレスチナ人じゃない」と言うところ。教養がないので、ペリシテ人(実利主義者)と言うべきところをパレスチナ人と言ってしまった。ちゃんと訳して欲しいものだ。

いよいよ、バレエ学校のオーディション。この辺り映画版とは全く違い、実にコミカル。一番面白いのは、父親のダラム地方の強い訛りが、英国紳士に理解されないところ。原文の「It’s wor forst time, like, y’knar.」は、さしずめ「うちにも初めてとよ、あんだっち同じ」(俺にも初めてだ、お前さんと同じ)だろうが、ここだけ訛って訳しても、元々スト仲間の言葉はすべて訛っているので、訳の処理は難しい。さて、ビリーのオーディションは、持っていったテープの巻きが悪くて音楽の再生が狂い、さんざんに終わる。最後の面接も、絶望して投げやりになるが、最後に「踊っていると、どんな感じがしますか」と聞かれ、最大の見せ場「電気のように(Electricity)」の歌とダンスが始まる。「飛ぶんだよ、鳥のように、電気のように」「体の中で火花が散り、僕は自由になる」。歌も感動的だが、その後のコンテンポラリー風のダンス。3分踊って息も絶え絶えになりながら、「僕は自由だ!」と叫び、最後は得意のピルエットでしめる。観客の拍手も最高だ。

再び炭鉱町に帰り、オーディションの結果を待つ。遂に来た手紙をめぐって、封を開けるか開けないかで争うシーンも面白いが、最高に笑えるのは、ビリーが帰宅して封筒の宛名を(怖くて)遠くから読むシーン。「ウィリアム(ビリーのこと)・エリオットはオカマだ(is queer)」。それに対し父は、「殿(Esquire)だ!」と怒鳴るが、こうしたスペルの見間違いは、日本語訳ではさっぱり面白くなかった。舞台観客がなぜ笑っているか、日本人に果たして分かっただろうか? 翻訳の責任は重い。

合格はしたものの、ちょうどその日は3月3日。ストが敗れた日だ。兄は、「お前が ここに戻って来る時、知っとる奴は全員失業しとるだろう」と絶望する。「俺達は終わりだ」「俺達は 恐竜だ」。しばらくして、ビリーはバレエの先生にお礼を言いに行く。映画より、しんみりしている。「君は、ものすごく、憎いくらい、特別なの」「さあ、私が泣き出す前に、行って」と先生。苦笑しながら「はい、はい」と言うビリー。

最後の歌は、「俺達は かつて王者だった(Once We Were Kings)」。昔は景気のよかった炭鉱夫の転落の悲しさと、絶望と苦しさの中でも闘って道を切り開こうという決意を歌う。最後は、全員がヘルメットのライトを付け、炭鉱のある地下に降りていくシーンで終わる。

最後のフィナーレでは、主役のビリーが光っている。1550人の観客を前に11才の少年が主役を背負うということが如何に重責なのかがよく分かる。人生の晴れ舞台としか言いようがない。

E の先頭に戻る ひ の先頭に戻る

イギリス の先頭に戻る 2010年代前半 の先頭に戻る